1. 成果简介及主要解决的教学问题

线性代数是支撑现代信息技术与人工智能发展的核心数学基础,其理论与方法深度嵌入大数据分析、机器学习等关键领域,成为国家数字化战略的重要基石。然而,传统线性代数教学长期面临内容抽象、交互薄弱等现实困境,制约了学生跨学科融合能力与创新素养的培育。

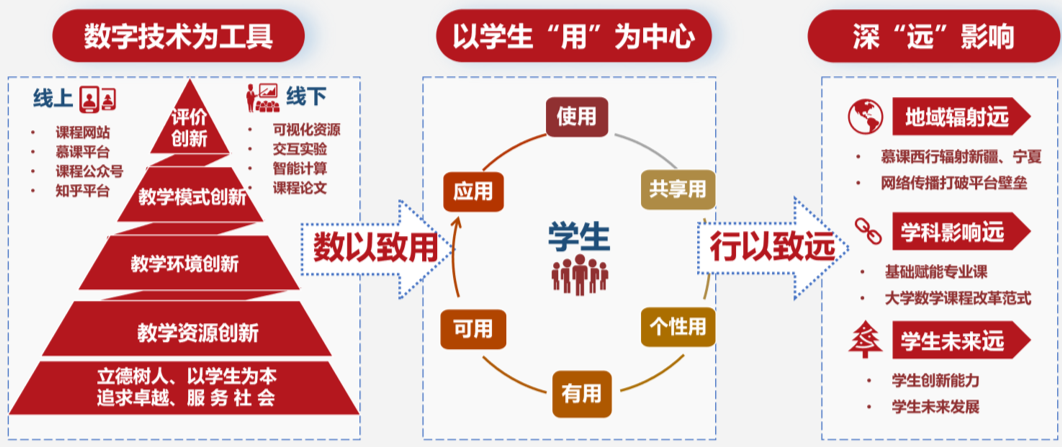

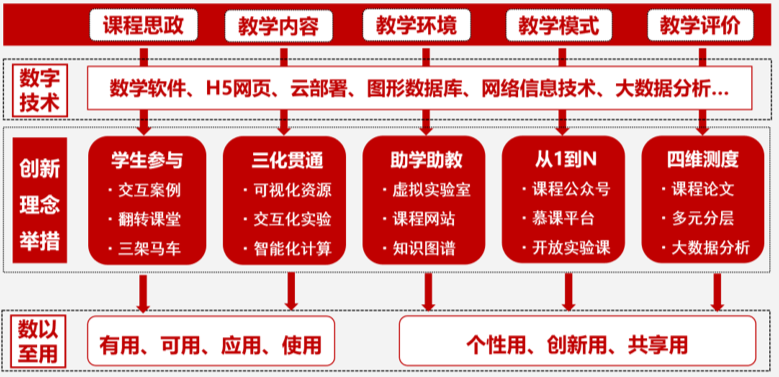

团队成员依托云部署、H5交互网页等数字化信息技术,探索了课程思政新形式包括学生参与、交互式案例;原创了三化贯通的数字资源库(动态可视化资源、交互化实验、智能化计算器);出版国内首本包含交互模拟实验的线性代数教材;通过自主研发了知识图谱导航的课程网站助学、助教,结合自主创建的知乎账号、课程公众号、慕课、智慧课程,开展了“从1到N”的教学模式;通过四维评价模式对教学实现闭环管理。通过资源动态可视、人机交互、个体互联、资源共享,满足学生个性化学习需求,破解教学中的痛点问题。

经过7年的数字化创新实践,课程资源实现“学生个性用、时时共享用”;学生深刻认知课程有用、专业可用,理论应用、创新使用能力不断增强,在各类数学建模比赛中获得国际级、国家级等省部级高级别奖20多项、学生课程论文的网络阅读量突破10万。

课程思政新形式案例上线新华网课程思政专栏(点击量破1万),新形式教材中的模拟实验点击量超过5万,数字资源在网络平台的累计阅读量达150多万,课程网站访问量达200多万,课程慕课累计选课人数达25万,智慧课程服务北京交通大学、新疆工程学院等高校,并服务国家“慕课西行”计划。

团队成员获得省部级教学名师、省部级教师教学创新大赛等奖项;课程团队获得首批国家精品在线开放课程和国家级线上一流本科课程、线下一流本科课程;教材获得省部级规划教材、省部级优质本科教材,获得省部级优质本科教案等16项省部级教学奖项。

课程授课对象为本科一年级学生,这个阶段学生的数学基础和认知能力参差不齐,对抽象概念和推理证明理解较为困难。成果主要

① 破解“高维空间抽象”与“学生直观缺失”之间的矛盾,解决学生“学不懂”的困境。传统教学依赖纸笔演算,难以展现线性代数的几何本质与高维抽象特性。

② 破解“理论工具属性”与“跨领域应用脱节”之间的矛盾,解决学生“不会用”的困境。传统教学偏重理论推导与手工计算,割裂了其作为应用工具价值。

③ 破解“统一教学进度”与“学生数理基础差异”之间的矛盾,解决“个性化引导缺失”的困境。受大班教学与平台壁垒限制,传统教学模式难以兼顾理工科学生共性培养与个性发展。

2. 成果解决教学问题的方法

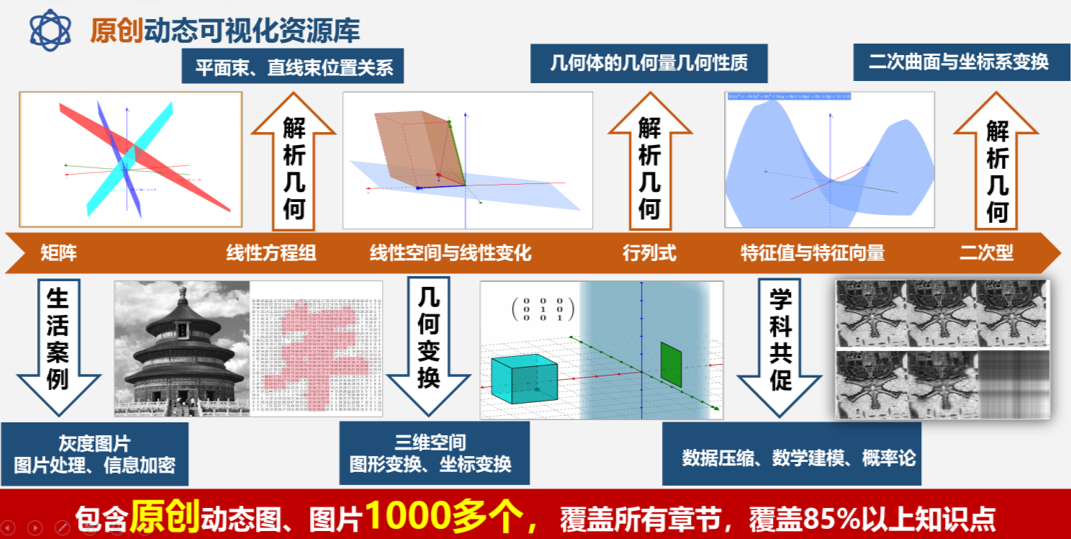

一、利用Geogebra等数学软件、图形数据库技术原创动态可视化资源库,以此解决“高维空间抽象”与“学生直观缺失”之间的矛盾。

① 教学资源动态可视化。利用各等软件,将抽象概念转化为直观动态过程,帮助学生清晰理解代数结构的几何意义与变化逻辑,显著缓解认知负荷。

② 教学案例应用可视化。通过图像、动画等形式形象展示线性代数在计算机视觉、数据分析、生态建模等专业领域的实际应用,增强课程与专业知识的联结,引导学生体会理论工具解决实际问题的价值。

③ 教学知识结构可视化。借助图形数据库构建多平台知识图谱,系统梳理核心概念间的关联与层级,实现课程知识点体系的结构化、可视化呈现。

二、通过数学软件、H5交互网页等原创交互式、智慧化教学资源库,破解“理论工具属性”与“跨领域应用脱节”之间的矛盾。

① 探索交互式课程思政案例新形式。将党史、奥运、信息加密等内容通过模拟实验引入课堂;依托课程公众号搭建学生课程思政论文的展示与交流平台,推动学生互学互评。

② 教学资源交互化。原创交互模拟实验、智能计算工具,学生利用手机扫描打开模拟实验,可实时调整参数观察图形变化,增强对代数概念的动态感知与自主探究能力。

③ 多课程教学交互化。借助各类软件构建“线性代数+”跨课程融通模式,将基础理论与图像处理、生态建模等专业案例结合,打破学科壁垒,实现基础与专业课程双向促进、协同育人。

④ 教学要素交互化。原创国内首本融入模拟实验的教材,促进学生与知识主动互动;助教牵头建模培训,加强师生实践交流;机器阅卷系统实施多届成绩动态分析,持续反馈优化教学,形成协同联动。

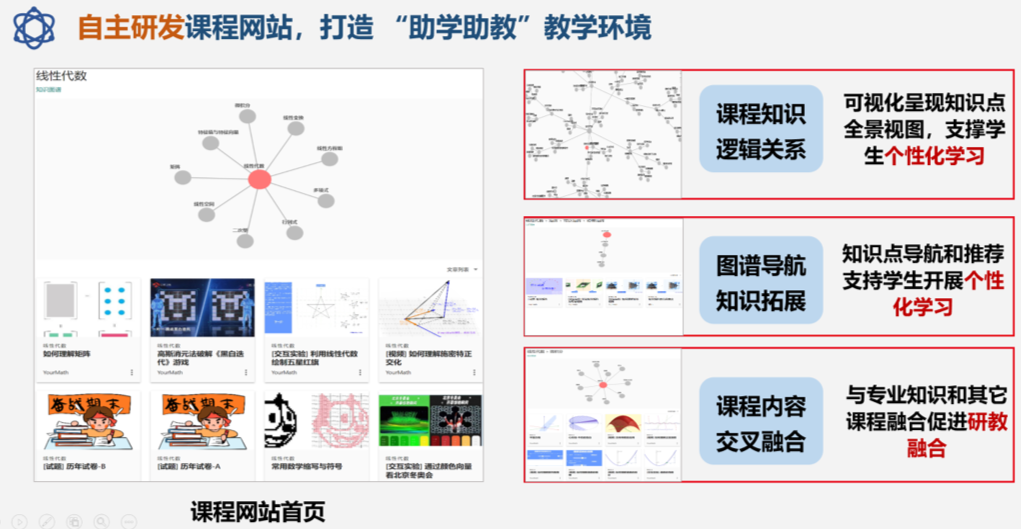

三、利用网络信息技术、云部署技术打造“助学助教”的教学环境,通过从1到N的方式,破解“统一教学进度”与“学生数理基础差异”之间的矛盾,解决“个性化引导缺失”的困境。

① 自主研发利用知识图谱导航的课程网站。整合各类数字资源现资源共享用,打造智能化、泛在化的网上课堂,通过云端共享,赋能学生学习、教师教学。

② 原创多门线上课程、智慧课程,服务学习型社会。在线下课堂教学有了扎实基础后,课程团队建设了多门开放课程,有效地支撑了传统课堂。

③ 原创课程公众号、知乎账号,促进学生的创新应用。通过公众号保持学生学习的持续性,拓宽学习空间、延长学习时间。原创学生个性化的展示平台,展示学生对课程内容的创新应用成果。

3.成果创新点

本成果的核心创新点在于,以先进信息技术为引擎,构建了一个“可视-交互-互联”三层递进的教学新范式,打破了传统线性代数课程抽象、封闭的教学困境,实现了从教学理念、资源形态到服务模式的系统性创新。

① 构建了“云端一体化、服务社会化”的教学资源新形态。通过深度开发逾千例动态、交互的可视化资源,并依托云部署与原创的知识图谱导航的课程网站进行系统整合,成果突破了传统教学资源的静态封闭局限;进一步借助国家精品慕课、课程公众号与知乎等多元平台,打造出打破时空界限的“智能化云课堂”,推动教学资源从“私有化”走向“公有化”、教学服务从“课堂内”延伸至“社会面”,有力支撑了全民学习型社会的建设。

② 构建了一个以“多维交互”为核心、数据驱动的智能化教学新环境。我们通过人机交互深化认知,通过师生、生生交互构建学习共同体,并通过课程与专业、教学要素的交互打破知识壁垒,形成了高度协同的教学生态。这一环境将教学从“教师中心”的传授范式,彻底转向“学生中心”的参与范式,并依托“数据反馈-教学优化”的闭环,实现了教学系统的自我进化与持续赋能。

③ 开创了“标准化、可复制、可持续”的推广新路径。成果所依托的信息技术均为通用、开源或常用软件,其资源开发模式、课程融通理念及教学闭环模型均已形成标准化流程,为其他高校、学科提供了清晰可循的复制路径和方法论借鉴。成果并非静态的“资源包”,而是一个可持续发展的生态。成果已通过课程网站、国家精品慕课、国内首本交互式教材等载体产生了广泛的影响,为全国高校理科基础课程的教学改革提供了一个经过大规模验证的示范样板。

4.成果推广应用效果

本成果推广应用情况如下:

① 教师教学质量不断提高。 课程团队主持5项省部级教改项目、团队成员1人获省部级高等学校教学名师,3人次获得校教学名师,课程团队教师获得了3项国家级、16项省部级教学奖项,包括国家精品在线开放课程、国家级线上一流本科课程、国家级线下一流本科课程;省部级高等学校教学名师奖、省部级优质本科教案、优质本科教材课件、工信部“十四五”规划教材、青年教师基本功比赛理科A类二等奖、教学论文二等奖等。

② 学生综合能力提升显著。通过教学创新,学生综合能力有了显著提升。近两年,在团队教师指导下,本课程学生获得美国大学书数学建模特等级提名奖1项、一等奖4项;全国大学生数学建模竞赛全国二等奖4项、北京市一等奖7项、全国大学生统计建模大赛北京市二等奖2项、亚太区数学建模竞赛三等奖2项等。学生获得高级别奖项的数量和比赛类别都在增加。

③ 课程服务社会效果明显。团队成员编著的教材出版8万余册,融入可视化模拟实验的新版教材获得厦门大学林亚南等2名国家级教学名师、2名国家教材建设奖获得者、4名教育部高等学校数学课程教指委员的推荐和认可,书中模拟实验点击量达到5万多次。建设的课程慕课累计开课21期,累计选课人数24万余人;新华网课程思政视频点击量超过1万;课程公众号关注人数超过1.3万人,发布125条原创内容,相关图文推送阅读量达11万。课程网站点击量达200多万。知乎、哔哩哔哩网站累计点击量达122万,点赞超过0.6万,收藏1.6万。知乎搜索“相似对角化、施密特正交化法”均排名第一。

④ 成果推广应用广泛。融入可视化模拟实验的新版教材被北京大学、暨南大学、上海交通大学、中央民族大等7所高校做课程教材或参考书使用。相关模拟实验得到了来自清华大学、中国农业大学、北京交通大学、新疆理工学院等15所高校教师使用。团队成员多次受邀在全国大学数学骨干教师教学交流会、北京交叉科学大会、中国农业大学、北京体育大学、陕西师范大学、航天工程学院等全国会议或大学论坛做成果分享报告。除线性代数之外,团队制作的概率与数理统计模拟实验案例服务国家级一流线上课程,得到了广泛好评与应用。团队积极参与国家“慕课西行”计划,与新疆大学、喀什大学、新疆工程学院、宁夏理工学院开展“慕课西行2.0”行动,实现跨越千里、共享好课,推动促进跨区域高等教育教学改革同步同质。