1、课程思政创新——坚持立德树人,价值引领课程认知

(1) 将 “三架马车”思政元素融入教学全过程。结合课程特点,在知识引例、应用、逻辑推理等各个环节,引入“爱国情怀、科学精神、哲学思想”素材,做到春风化雨、润物无声,服务“慕课西行”计划。

(2) 探索课程思政案例新形式。利用H5交互网页原创交互式课程思政案例,将党史、奥运、信息加密等内容通过模拟实验引入课堂,让学生在实验过程中,深入地理解所学内容的社会价值,树立正确的学科认知。其中,信息加密思政案例上线新华网课程思政专栏。

(3) 探索学生参与式的课程思政新形式。利用课程公众号为展示平台,以课程论文为载体,将学生融入课程思政元素的成果整合在推送文章中,分享给学生,实现课程思政的“翻转课堂”。

2、教学内容创新——“三化贯通”促“有用,可用,应用,使用”

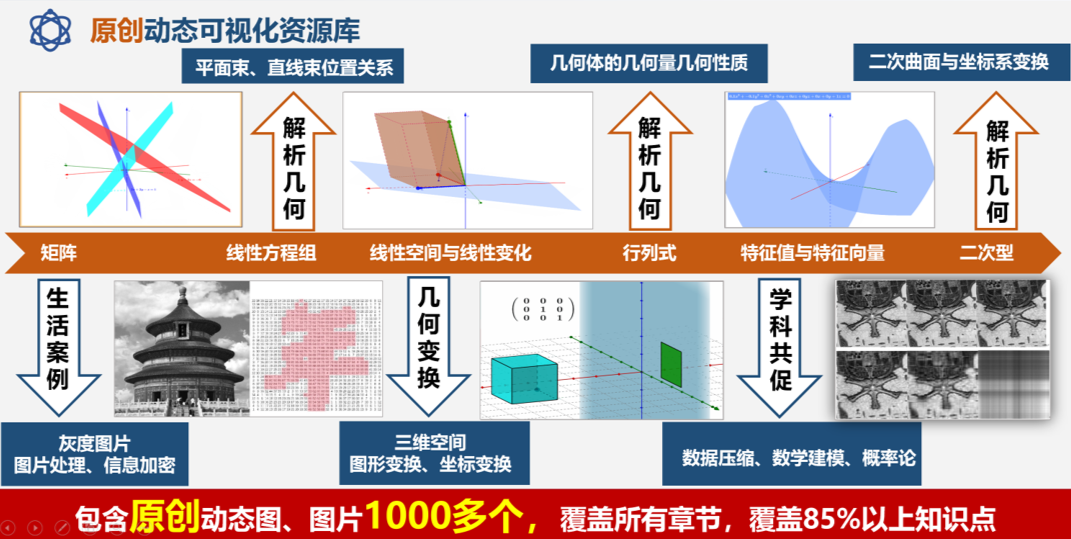

(1) 教学内容可视化,树立“实际有用、专业可用”的认知。利用Matlab等数学软件,原创图片、动态图200多例,引入实际生活案例,使学生注重实际应用问题。跨课程整合教学资源,通过与概率统计、图像处理、生态系统等专业融合,让学生了解线性代数在专业领域的广泛应用。

(2) 教学内容交互化,重视理论应用。原创教具、利用H5交互网页原创模拟实验案例70余例,学生利用手机扫描打开模拟实验,通过调整参数、观察图形变化来理解线性代数的变换和关系,有助于学生深入思考和推理。

(3) 教学内容智能化,为学生提供学习使用工具。利用Geogebra软件原创智能计算器10余例,涵盖课程大部分简易计算,促进自我纠正和学习效果的提升,使学生专注于推理和分析的过程。

3、教学环境创新——“助学助教”平台实现资源共享用

整合“三化贯通”的数字教育资源,打造智能化、泛在化的网上课堂,通过云端共享,赋能学生学习、教师教学。

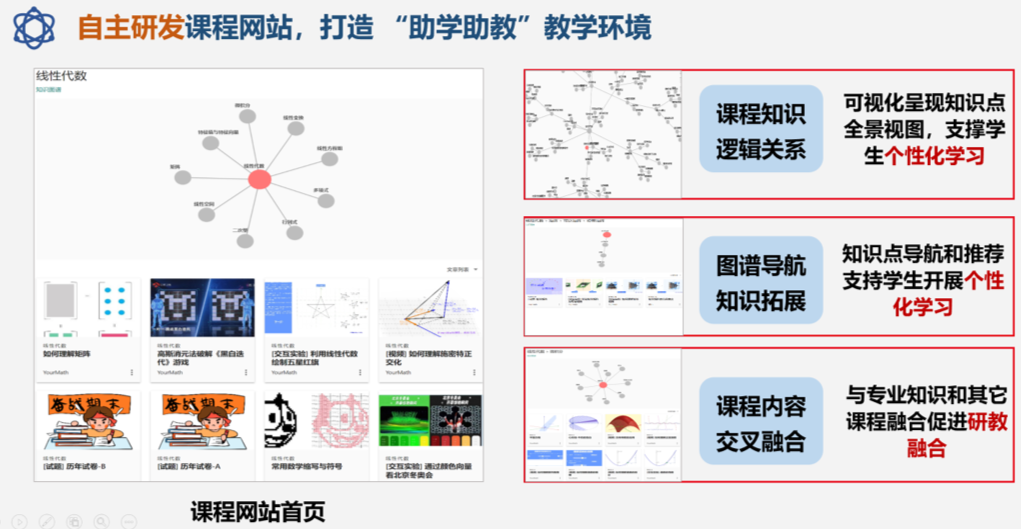

(1)自主研发利用知识图谱导航的课程网站。课程网站整合各类数字资源,通过知识图谱导航的形式,打破平台壁垒,打通课内、课外互补双渠道。

(2)构建云端实验室打造理论应用的虚拟环境。将模拟实验案例、智能计算器集成云端。学生与教师可以随时访问,将云端模拟实验链接以二维码的形式嵌入教材,原创国内首本含交互实验的线性代数教材。

4、教学模式创新——“从1到N”的教学模式,实现“创新用,个性用”

线下教学创新1门线性代数课程教学内容,打造多元学习环境,线上课程支持自主式学习,支撑线下课堂;助学助教教学环境打破大学壁垒,多方面满足更广泛的学习需求。

(1) 原创多门线上课程,服务学习型社会。在线下课堂教学有了扎实基础后,课程团队建设了国家精品在线开放课程,有效地支撑了传统课堂,慕课累计开课21期,累计选课人数24万余人。此外,课堂团队还建设了习题选讲慕课、高等代数、矩阵分析等高阶内容慕课,为开展“从1到N”的混合式教学打下了坚实基础。

(2) 原创课程公众号、知乎账号,促进学生的创新应用。通过公众号图文的形式,对部分难点、重点知识点进行深入探讨,保持学生学习的持续性,拓宽学习空间、延长学习时间。原创学生个性化的展示平台,展示学生对课程内容的创新应用成果。课程公众号发布125条原创内容,相关图文推送阅读量达11多万;知乎平台关于“相似对角化”的单篇文章阅读量高达27万余次。

(3) 原创“大学数学交互可视化实验”线下开放实验课。为了满足学生创新需求,开设了基于Geogebra软件制作可视化实验的线性开放课,满足不同学生的学习体验和需求。

(4) “从1到N”的教学模式实现“个性用”的教学方法创新。通过1门课程,根据学生实际需求,利用慕课学习测验、推送链接、个人指导、课程网站等方式将学生引导至线上慕课、虚拟实验室、课程公众号、线下开放实验课等学习平台,为学生提供个性化学习路径。

5、教学评价创新——引入课程论文形式,提出“四维测度”评价模型

为了更好的完善教学过程,持续提升教学质量,课程团队采用多元分层评价模式评价学生的综合能力。评价维度包括基础知识、计算能力、推理能力、应用能力等;评价内容包括作业、课堂测验、期末考试、课程论文等;评价方式包括教师评分、学生自评、互评等。

(1) 引入“课程论文”过程化评价方式。开放题目选项,鼓励团队合作,选择与实际应用、未来专业相关等具有挑战度的题目。采用学期内任意时段学生预提交、教师针对性地辅导、学生修改后提交;学生自评、互评、教师点评的方式。引入课程论文的评价模式对学生学习起到了较好的导向作用,学生的创新能力不断增强,参与学科竞赛等活动的积极性更高。

(2) 大数据分析反哺教学,形成闭环管理。期末考试采取电子阅卷系统进行,利用大数据挖掘技术完成对学生各项成绩指标分析,对教学环节进行不断改善,形成闭环管理,持续提高教学质量。